Si l’avis des

forces armées, leur point de vue, sur la découverte de l’univers

concentrationnaire se révèle des plus intéressants puisque étant l’un des

premiers avis extérieurs, on ne peut négliger les sentiments éprouvés par

les déportés eux-mêmes à cet instant qui allait énormément les marquer.

L’étonnement

est sans doute la plus forte émotion qu’ils ressentent dans les heures qui

suivent leur libération. Joseph Bialot, interné à Auschwitz, exprime cette

perte de repères par ces phrases : « une impression de mou. Et, chose

étonnante, l’effet soudain […] de ne plus avoir de boussole » ; « créer une

gigantesque industrie du meurtre implique certaines règles précises. Là,

elles ont disparu et la machine s’enraye ».

Des survivants à Dora

La pitié d'un soldat à Mauthausen

Pour les détenus hagards, demeurés dans les baraquements, abandonnés des SS, la première confrontation avec leurs libérateurs est source d’importants troubles.

Parfois ils

peuvent observer de la pitié sur le visage des soldats, non préparés à un

tel spectacle. A ce propos, Primo Lévi relate ses souvenirs en ces termes :

« Lorsqu’ils arrivèrent près des barbelés, ils s’arrêtèrent pour regarder,

en échangeant quelques mots brefs et timides, et en jetant des regards

lourds d’un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements

disloqués et sur nous, rares survivants. » Ces « quatre messagers de paix »

« ne nous souriaient pas, à leur pitié semblait s’ajouter un sentiment

confus de gêne qui les oppressait […] ».

Mais l’émotion majeure qui ressort des témoignages reste la joie profonde ressentie par ces hommes à nouveau libres. Jean-Henry Tauzin raconte l’heure de sa libération à Dora : « Le 11 […], la journée se passe dans un calme qui nous effraie un peu […], nous attendons. Et tout à coup, vers 18 heures, se font entendre des bruits de moteur de motocyclettes. Nous regardons éperdus et le cœur battant […], c’est alors des hurlements de joie, des cris, des rires, des sanglots… Car nous avons reconnu des soldats américains. ».

De même,

Jean Dombras, alité car trop faible pour sortir de son baraquement, évoque

l’arrivée d’un soldat russe : « Tout de suite, un soldat saute, de lit en

lit, et vient me voir, c’est le premier sourire de sympathie que je viens de

voir depuis longtemps… ».

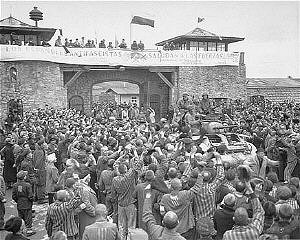

Acclamations des libérateurs à Mauthausen

Cependant, il

faut nuancer la nature des témoignages. Dans certains cas, les détenus, bien

que bienveillants à l’égard de leurs libérateurs, relativisent

l’enthousiasme général. Ainsi, Charles Palant, prisonnier à Buchenwald, note

un fait réel de la seconde guerre mondiale : « Nous étions, nous

constituions, un épisode de la guerre qu’ils [les Américains] étaient en

train de gagner. Ils ne sont pas venus pour libérer Buchenwald, ils sont

venus pour conquérir l’Allemagne ».

Simone Veil

De son côté

Simone Veil, rappelle que dans les jours qui suivirent la libération les morts

se comptaient encore par milliers : « Un grand nombre d’entre nous sont

mortes, après la libération du camp [Bergen-Belsen], du typhus, d’une

nourriture inadaptée ou de manque de soin. Je pense que beaucoup auraient pu

être sauvées, mais ce n’était pas une priorité. » « Nous avons eu le

sentiment que nos vies ne comptaient pas […] ». Par ces mots, elle évoque la

volonté première des Alliés : avancer le plus rapidement possible vers

Berlin.

Il faut

également noter que les forces armées ne libèrent pas seulement des camps,

mais ils tombent aussi sur des convois de déportés. Ceux-ci nous ont laissé

des témoignages de ces instants partagés entre le bonheur de la libération

et la peur de la répression des SS les surveillant encore. René Petitjean se

souvient : « Nous sommes harassés par la marche, mais il faut quand même

aller. Les SS, derrière notre colonne, nous poussent. Les Russes sont

derrière. Ils avancent vite, avec leurs convois motorisés ».